Tessituras de uma cultura tecnopolítica

Com um pequeno intervalo de 30 minutos, acompanhei no mesmo dia duas atividades que, no contraste de suas diferenças, indicam o tamanho do desafio que temos pela frente. A boa notícia é que não nos falta ação, mas sim capacidade de transversalidade e conexão. Um dos desafios, para além de superar nossa fragmentação, é compreender os agenciamentos do mundo sociotécnico em que estamos imersos e fomentar uma cultura técnica que dê suporte e amplifique os modos de vida que desejamos fazer proliferar.

Dois seminários públicos: o primeiro, na sede da FUHEM Ecosol, ONGs de pesquisa social e formação, onde ocorreu o lançamento da publicação Estado do Poder 2017, cuja edição foi dedicada à cultura/ideologia e suas formas de participação nos mecanismos globais de dominação. No lançamento da publicação assisti a uma excelente intervenção da pesquisadora-ativista boliviana Elizabeth Peredo Beltrán (Poder e Patriarcado) sobre o chamado “fim do ciclo progressista na América Latina”, dentre outras apresentações.

O segundo seminário foi um achado acidental. No dia anterior, trombei com uma propaganda de página inteira no jornal impresso que lia no café. A imagem da campanha me pareceu tão exótica que se não fosse minha curiosidade semiótica jamais teria chegado ao conteúdo textual que eles queriam difundir. Esta atividade era o lançamento de uma campanha nacional – Caminho do Sol – de mobilização pelos direitos de pequenos produtores à geração e comercialização de energia solar (fotovoltaica).

Imaginar outras infraestruturas tecnopolíticas

O relato sobre a experiência política boliviana, insere-se num debate mais amplo sobre o chamado “fim do ciclo progressista na América Latina”. De certa forma, o discurso de “fim do ciclo” é um recurso performático que deseja traçar uma linha entre um antes e um depois, procurando ativar no presente outras interpretações, horizontes e projetos políticos. A própria idéia de “fim de ciclo” é tema de muitas controvérsias (experimente dar uma pesquisada no termo “fim do ciclo progressista”). Há uma versão de “fim de ciclo” proclamada pelas forças reacionárias e meios de comunicação corporativos que anunciam o esgotamento dos projetos da esquerda, e uma versão de “fim de ciclo” que pretende criar outras interpretações no campo da própria esquerda.

Faço uma sinopse, muita imprecisa e simplificada, para destacar alguns argumentos. É elaborada uma reflexão crítica sobre os limites das experiências de governo da esquerda latino-americana (Bolivia, Brasil, Equador, Venezuela, Argentina…) desses últimos 15 anos. As análises recuperam a história de lutas sociais que antecederam esses governos, construções de amplos movimentos sociais e redes de organizações de base em ciclos de 15, 20, 30 anos (a depender do país) até que um grupo/partido político oriundo dessas construções chega ao poder em escala nacional. Em seguida problematiza-se as tensões e dilemas que emergiram entre a lógica de governo e as dinâmicas da prática política dos movimentos, lançam perguntas desafiadoras sobre os limites da ação governamental (na tomada do Estado), e as armadilhas que se instalaram para a ação política. Por fim, abrem-se novas perguntas sobre os possíveis caminhos de um novo ciclo de luta política, cujo foco estaria orientado para a construção de políticas não estado-cêntricas. O Estado é importante, mas sua ocupação-gestão não seria o principal espaço da construção dessas alternativas. Neste percurso é também elaborada uma crítica ao fato de que, as políticas de inclusão social apoiaram-se num modelo de crescimento econômico que era dependente de programas de desenvolvimento de caráter extrativista, concentradores de renda, com forte dependência e alianças espúrias com as grandes corporações e capital financeiro, combinação esta que mostrou-se insustentável. Certamente, os argumentos são muito mais complexos. Há boas referências sobre essa discussão [veja Raquel Gutierrez Aguilar. Horizontes comunitario-popular: producción de lo comun más allá de las politicas estado-centricas].

Dentro deste amplo debate, comentarei apenas um ponto: as grandes obras de infraestrutura (usinas, estradas etc). Com frequencia as grandes obras de infraestrutura são vistas como um problema em razão do enorme impacto socioambiental no meio em que são inseridas. Porém, pouco se discute sobre a maneira como um determinado modelo de infraestrutura é o resultado de todo um arranjo sociotécnico que faz com que um certo projeto/desenho se apresente como a melhor resposta a um conjunto de variáveis: um desenho de uma hidroelétrica em oposição a outros modelos de hidroelétricas; o traçado da construção de uma rodovia, a cadeia de produção e distribuição alimentar, o fornecimento de água nas cidades etc.

Evidentemente, há sempre alternativas e decisões políticas em jogo, mas com muita frequência escapa ao debate tanto a descrição do conjunto das determinações que “elegem” um modelo de infraestrutura, como a proposição de alternativas que sejam capazes de oferecer outras respostas, neste caso, com uma eficiência simultaneamente societal e tecnopolítica.

Se pretendemos produzir energia para que a vida de muitas pessoas sejam melhores num determinado espaço tempo, como podemos fazê-lo? Se vamos abastecer com água ou alimentos uma cidade, como podemos fazer isso de maneira diferente, agora e para gerações futuras? Não podemos ignorar este problema se desejamos fazer política com/para os 99%.

O desenho de uma infraestrutura não é neutro, e seus efeitos no mundo não poderão ser posteriormente controlados por um projeto ou ideologia política. Claro, há sempre uma margem de flexibilidade, mas ela tende a ser cada mais vez menor a medida que os efeitos desta infraestrutura se reticulariza e se inscreve em encadeamentos sociais e técnicos mais amplos.

Por analogia, podemos pensar o Estado como uma tecnologia de poder. O desafio de governar essa máquina não pode ser reduzido a uma problema de governabilidade e nem transformado num desafio de escalabilidade da luta social. A mudança nos meios de ação (extra-Estado X Estado) e a dimensão da ação (local x nacional x mundo), implica em profundas transformações em todos os entes envolvidos nessa relação. Não se trata apenas de um aumento na complexidade no sistema. Nada se mantém o mesmo. Técnica e política estão sempre entrelaçadas em sua inscrição e efetivação no mundo. Por isso, a proposta de criar outros horizontes políticos para um novo ciclo de lutas, não poderá se limitar à disputa de narrativas ou visões de mundo. Precisamos de práticas, corpos, ferro, aço, água…

Energia = natureza + cultura + técnica + política

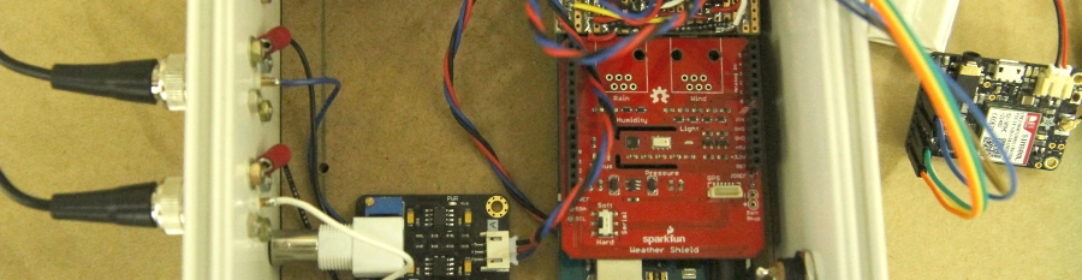

Os problemas indicados acima ficam evidentes quando você resolve experimentar na prática a construção dessas alternativas. Esta é a potência de um protótipo. Neste processo surgem conflitos com atores e forças que desconhecíamos e um novo universo de expropriação do comum se evidencia.

A campanha “Sol e Justiça” surge da mobilização de 60 mil famílias que investiram suas economias em iniciativas coletivas de produção e comercialização de energia fotovoltaica e que atualmente sofrem com a mudança de prioridade do governo. O estado espanhol pretendia fomentar a diversificação da sua matriz energética, no sentido de reduzir o impacto ambiental do modelo atual. Porém, no momento em que começam a proliferar diversas iniciativas de autoconsumo, associações, cooperativas e pequenas empresas que produzem e comercializam enérgia elétrica, as forças em jogo ficam mais evidentes e a política de incentivo estatal muda radicalmente. No caso em questão, grandes empresas internacionais fornecedoras de energia eletrica lograram impor novas regras, através do governo Espanhol, que fossem mais favoráveis aos seus investimentos. Como resultado, as 60 mil famílias ficaram afogadas com dívidas assumidas para a construção de um modelo energético que seria alternativo.

São muitas as variáveis que afetam as condições de viabilidade de uma nova tecnologia ou atividade econômica: os mecanismos de autorização e controle para instalação de placas solares nas residências devem respeitar determinados protocolos, com fiscalização inclusive das empresas privadas que fazem o fornecimento de energia elétrica nas residências; os critérios para financiamento publico são modificados e outras formas de apoio estatal são exclusivos para determinada escala de empreendimento, entre outros. Em suma, tudo é feito de forma que o modelo que irá se apresentar como o mais “eficiente” é aquele que fortalece uma certa configuração de mundo. Neste caso, compreendemos rapidamente como a luz solar deixa de ser um Comum e se torna um recurso que deve ser submetido a um regime de escassez e monetarização.

Ainda assim, a ação prática desses coletivos aprende com os bloqueios e passa a elaborar alternativas que, a despeito do ambiente inicialmente desfavorável, cria soluções e arranjos sociotécnicos que se relevam melhor adaptados, graças à uma combinação de engenhosidade técnica e estratégias de colaboração social.

Os desdobramentos futuros desses arranjos é um campo de cultivos e batalhas. O campo dos “estudos em inovação” indicam que muitas inovações sociotécnicas que foram concebidas para transportar valores emancipatórios ou solidários, quando deslocadas ou apropriadas em outros arranjos, acabam frequentemente perdendo a capacidade de efetivação daqueles princípios políticos que desejavam difundir. Hoje temos comida orgânica tanto associada a modelos alternativos de vida (sistemas de produção local, com redes de consumo coletiva etc) como formas de produção e comercialização de orgânicos que fortalecem as estruturas tradicionais de concentração de renda e formação de oligopólios [veja alguns trabalhos de Adrian Smith].

Problema semelhante acontece com a produção fotovoltaica. Você pode fazer parte de uma rede autogerida que produz, distribui e utiliza energia solar (veja http://ecooo.es ), ou você pode ser o locatário de uma unidade de produção numa grande fazenda de produção de energia solar (veja https://www.cosol.com.br/ ). Cada um desses arranjos sociotécnicos mobiliza mundos e modos de subjetivação absolutamente distintos.

foto: Campanha Orgulho Solar

foto: COSOL – condomínio solar

Tessituras de uma cultura tecnopolítica

Terminei o dia com a sensação de que havia cruzado por dois mundos que pouco se comunicam. De um lado ativistas, sociólogos e ecologistas que lutam por um mundo socialmente justo e ambientalmente sustentável, sabem construir movimentos, organizações e comunidades, mas buscam formas para tornar durável as frágeis formas de vida que experimentam. De outro, engenheiros e economistas que criam tecnologias e iniciativas portadoras de novos arranjos socioeconômicos, que lutam para superar as adversidades (jurídicas, financeiras, culturais) que inviabilizam suas atividades. Tudo se passa como se fossem dois mundos a parte.

Pergunto-me sob as possíveis formas de diálogo, aprendizados mútuos e alianças. Há, felizmente, sinais de que cada um desses mundos começa a se mover em direção ao outro. O fato de que as iniciativas comunitárias de energia solar estejam começando a se organizar como movimento social é um exemplo; o crescimento das redes de agroecologia e sua incorporação na pauta de distintos movimentos sociais também; a maior transversalidade do feminismo em diversas práticas sociais, entre outros casos.

Talvez, um novo aprendizado diante da fragilidade institucional que nos assola neste momento, seja o reconhecimento da existência de outras formas de fazer política. A criação e o suporte de modos de vida em comum, exige também a produção deste comum. Para que este comum exista e possa se sustentar no tempo, começamos a reconhecer os diversos elementos e práticas, materiais e imateriais que lhe dão suporte. Técnica e cultura, política e tecnologia, valores e práticas caminham juntos, se entrelaçando. Uma tecnologia alternativa sem uma comunidade que lhe dê suporte não sobreviverá assim por muito tempo. Um coletivo que não cuida das infraestruturas que dão suporte a suas práticas não terá vida longa. Um movimento social que negligencia os corpos de seus participantes, não será capaz de criar uma comunidade política saudável.

São essas diversas e interdependentes dimensões que talvez componham juntas outras cartografias políticas. Quais são as infraestruturas necessárias? Como criar e sustentar um corpo, individual e coletivo? Quais são nossos protocolos? Nossas tecnologias? Qual é a comunidade que dá existência e suporte à essas práticas? Quais são as práticas que produzem nossa comunidade? Quais são nossas formas de conhecer e de transmitir os conhecimentos? Tudo ao mesmo tempo agora.

PS: este post é parte da série de relatos que irei realizar durante o período de pós-doc em Madrid. Mais informações sobre o projeto atual: http://wiki.pimentalab.net/index.php?title=Projetos_Pesquisa